中世

中世西ヨーロッパの始まり

導入

「ここでは現代西ヨーロッパにおける主要3カ国であるイギリス、フランス、ドイツの礎となった国家誕生の歴史を見ていきます。それと同時に、中世西ヨーロッパ社会を形成した社会制度である封建制度についても概要を見ていきます。」

ドイツ王国(神聖ローマ帝国)とハンガリー王国の誕生

<要点>

・911年、カロリング朝断絶。以後、東フランク王国はドイツ王国と呼ばれる

・955年、オットー1世がレヒフェルトの戦いでマジャール人を破る

・962年、オットー1世にローマ帝国の帝冠が与えられる(神聖ローマ帝国の始まり)

・1000年、オットー1世に敗れたマジャール人らがキリスト教に改宗してハンガリー王国建国

big5

「東フランク王国では、911年にカロリング家の王が断絶。後継者は選挙によってフランケン家のコンラート1世(在位911-918年)が即位しました。ただ、コンラート1世の治世は10年弱で終わり、その後を継いだのはザクセン大公のハインリヒ1世でした。ハインリヒ1世はフランク人ではなく、ザクセン人でした。なので、王国としては東フランク王国は続いていることになりますが、以後はドイツ王国と呼びます。東ローマ帝国がビザンツ帝国と呼ばれるのと同じようなものです。

ハインリヒ1世には「都市建設王」というあだ名があります。マクデブルクなどの都市をいくつも建設したためです。その一方で、ハインリヒ1世時代のドイツ王国は深刻な問題に直面していました。当方から襲撃してくる異民族であるマジャール人です。マジャール人はウラル系民族で、半農半牧型の生活をしている部族でした。9世紀末にはパンノニア方面に侵入するようになり、10世紀初めには現在のチェコの東部である大モラヴィア王国に攻め込んで滅ぼしています。当然のようにドイツ王国にも侵攻と略奪を繰り返しており、さらに足を延ばして遠くフランス、イタリア、イベリア半島もたびたび襲撃していました。そのため、マジャール人撃退はドイツ王国はもちろん、ヨーロッパキリスト教社会にとって大問題となっていたわけです。その大問題を解決に導く英雄が現れます。都市建設王・ハインリヒ1世の息子のオットー1世です。」

オットー1世

big5

「955年、オットー1世はレヒフェルトの戦いでマジャール人の軍を破って大勝利を勝ち取り、キリスト教世界の守護者として讃えられました。この功績と名誉をもって、962年、オットー1世は教皇からローマ帝国の帝冠を授けられました。

<年号暗記ゴロ>

苦労人(962)のオットー1世、神聖ローマ皇帝に

※注:オットー1世が本当に「苦労人」と呼べるかどうかはおいておきます。

以後、ドイツ王が教皇から帝冠を授かって皇帝を名乗る、という流れが習慣となり、皇帝が治める国は神聖ローマ帝国(英語:Holy Roman Empire, HRE)と呼ばれるようになりました。ただ、神聖ローマ帝国といっても実体はドイツ王なので、領土はドイツです。ローマは領有していません。そのため、歴代の神聖ローマ皇帝はローマを領有するためにイタリアを重視した政策を優先するようになりました。これをイタリア政策と呼びます。

一方、オットー1世に敗れたマジャール人はかつての勢いを失いましたが、カトリックに改宗して1000年にハンガリー王国を建国しました。名前のとおり、現代ハンガリーの基礎となった国です。

こうして、東フランク王国方面ではドイツ王国(神聖ローマ帝国)とハンガリー王国が主要勢力となりました。」

フランス王国の誕生

<要点>

・西フランクのカロリング朝は断続的に続いたが、987年に完全に断絶。

・パリ伯のユーグ・カペーが国王となり以後、フランス王国と呼ばれる。

big5

「さて、次は西フランク方面を見ていきましょう。西フランクではヴァイキングとの戦いが激しく、その中でカロリング家とは違う家の人物が国王になった時期もありました。しかし、その後カロリング家が王位を奪還するなどして、断続的ではありますがカロリング朝は続いていました。しかし、987年についに断絶。後継者として、パリ伯のユーグ・カペーが国王に選出されました。以後、西フランク王国はフランス王国と呼ばれます。最初の王朝名はカペー朝です。もちろん、これが現代フランスの基礎となる国です。

ちなみに、カペー朝と呼ばれますが、ユーグ・カペーのカペーとは家の名前ではなくあだ名なんです。家の名前はロベールでした。ただ、あだ名の方が歴史用語としては定着しています。不思議ですね。余談ですが、カペーとは俗人の修道院長が着る丈の短い外套のことだそうです。中世では、修道院のトップは聖職者ではなく貴族であることもたびたびあったことを示しています。」

イングランド王国の誕生

<要点>

・アングロ・サクソン族とヴァイキングの熾烈な戦いが続いていたが、アングロ・サクソン族の王が続いていた。

・1066年、アングロ・サクソンの王ハロルド2世が王位を継承した際に大戦争となった。最後はノルマンディー公ウィリアムがへースティングスの戦いで勝利し、イングランド王ウィリアム1世となった。王朝名はノルマン朝

・ウィリアム1世は検地を行いドゥムズデイ・ブック(Domesday book)を作った。現存する貴重な史料

big5

「イングランド王国(現代イギリスの基礎となった国)は、王位継承戦争という争いの結果生まれました。1066年、アングロ・サクソン族のイングランド王・エドワードが後継者を定めないまま死去。誰が王位を継ぐかで揉め事になりました。結果として大貴族のハロルドが即位してハロルド2世を名乗りました。しかし、すぐに以下2人の反対者が挙兵して対抗しました。

①ノルウェー王ハーラル苛烈王とハロルド2世の弟・トスティ

②ノルマンディー公ウィリアム(仏名:ギョーム)」

ハーラル苛烈王 スコットランドのオークニー諸島カークウォールにあるステンドグラス

「まずはハロルド2世の弟、トスティとノルウェー王ハーラル苛烈王の話から始めましょう。トスティはハロルド2世の実の弟なのですが、いろいろあった結果仲違いしてしまっていました。ハロルド2世の即位を受け「自分こそが王に相応しい」と考えます。そして、協力者としてノルウェー王のハーラル苛烈王を説得して味方につけました。ハーラル苛烈王は、若い頃はビザンツ帝国の皇帝親衛隊に所属して各地で武功を重ねてきた猛者です。ノルウェー人を率いてかつてのヴァイキングのようにブリテン島を我が物にせん、という野望を持って大軍を召集し、ブリテン島に攻め込みました。しかし、ハロルド2世の反撃にあってトスティもハーラル苛烈王も戦死するという大敗北を喫しています。

一方、もう一人の王位継承権主張者であるノルマンディー公ウィリアムは、祖父であるノルマンディー公リシャール2世の姉が亡くなったエドワードの母である、というやや遠めながらも親戚関係を理由にしていました。当然、ハロルド2世がこんな主張を受け入れるはずがなく、ならば実力行使で、ということでウィリアムも大軍を召集してイングランドに上陸します。

ハロルド2世は、弟・トスティとノルウェーのハーラル苛烈王を破った後、休む間もなくウィリアム撃退のために南下。両軍はイングランド南部のへースティングス付近で激突(へースティングスの戦い)。この戦いでハロルド2世は戦死し、ウィリアムが勝利。ウィリアムはイングランド王に即位してウィリアム1世となりました。こうして始まったイングランドの王朝をノルマン朝と呼びます。ノルマン朝は現代イギリスの王室の祖先にあたります。また、こうしてノルマン人がイングランドを征服したことをノルマン・コンクエストといいます。また、ウィリアム1世のことを「ウィリアム征服王」と呼ぶこともあります。」

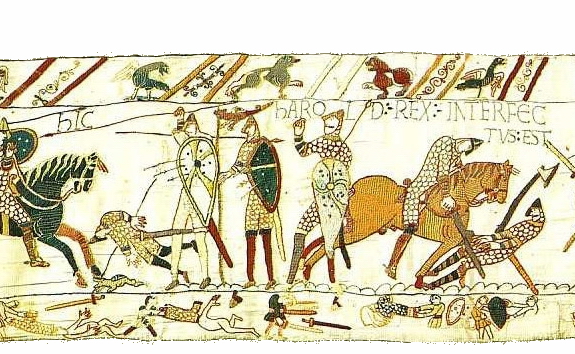

バイユーのタペストリーに描かれたヘースティングスの戦い(の一部)

big5

「ウィリアム1世はこの後、アングロ・サクソン族の貴族らの土地を奪ってノルマン人貴族らに与えていきました。このため、当初のイングランド王国は、支配者層はノルマン人、被支配者層はアングロ・サクソン人という構造になりました。ノルマン人はフランス語を話しましたが、アングロ・サクソン族は英語を話します。時間が経つにつれて、ノルマン人も英語を話すようになりましたが、こうした背景があるために英語にはフランス語由来の単語がけっこうあります。

もう一点、重要ポイントなっているのはドゥムズディ・ブック(Domesday Book)です。これは、1086年にウィリアム1世が検地を行った結果を記録している書類です。なんと現存しています。当時を知ることができる貴重な一次史料です。」

中世ヨーロッパの封建社会

<要点>

・封建制度とは、君主が家臣に土地を与える代わりに、家臣は軍事力を主君に提供する社会制度。

・封建制度は、ローマ時代の恩貸地制度とゲルマン部族の従士制度に由来している。

・ローマ帝国崩壊後、ベネディクトゥスが建てたモンテ・カシノ修道院がキリスト教信仰を守った。

・初代教皇・グレゴリウス1世がベネディクト派修道士をヨーロッパ各地に派遣し、キリスト教が広まった。

・教会組織は教皇を頂点とするピラミッド型組織である。

・教会は民衆から十分の一税を徴収した。

・中世社会の人々は、祈る人(聖職者)、戦う人(貴族・騎士)、働く人(農民)に分けられた。

big5

「さて、こうして中世ヨーロッパ世界の形がほぼできあがってきました。次に、この時代の基本的な社会構造を見ていきましょう。中世ヨーロッパ世界の社会の仕組みは封建制度(ほうけんせいど Feudalism)と呼ばれる仕組みで成り立っています。封建制度で成り立っている社会は封建社会と呼んだりします。

封建制度の基本は、主君が家臣に土地の領有を認める代わりに、家臣は主君に軍事力を提供する、ことです。「主君」とは、たいていは国王が相当します。「家臣」は貴族や騎士と呼ばれる人々になります。現代国家とは大きく違い、最高権力者である国王といえども、直接統治できるのは自分の領地だけになります。税金を徴収するのも、兵士を集めるのも、国王が直接できるのは自分の領地だけです。他は家臣(貴族・騎士)の領地なので国王といえども勝手に税金を徴収したり、兵士を集めたりすることはできません。

ヨーロッパの封建制度は、古代ローマ時代から存在していた恩貸地制度とゲルマン社会の従士制に由来している、と考えられています。恩貸地制度とは、土地所有者が土地所有権を有力者に寄贈し、有力者はその見返りとしてその土地を元の所有者に貸し与える、という制度です。日本の荘園制度とよく似ています(地方の荘園領主が名目上は土地を藤原氏や寺社に寄贈し、不輸不入などの特権を行使する仕組み)。従士制とは、貴族の子弟が若い頃から有力者の近臣として仕える、という仕組みです。現代風にいうと、on the job trainingで支配者層を担う人材を育成する、という仕組みです。

そして、最後に中世ヨーロッパ社会で最も重要な存在がカトリック教会です。ローマ帝国崩壊後、ゲルマン人諸部族がなだれ込んできて社会不安が広がる中で、余裕がなくなった人々からはキリスト教信仰が失われていきました。そんな中、イエスの精神に立ち返ってキリスト教を立て直そうとしたのが、ベネディクトゥス(480~550年)です。」

ベネディクトゥス 制作者:Fra Angelico (circa 1395?1455) 制作年:1441年

big5

「ベネディクトゥスはカトリック教会によって聖人とされましたので、聖ベネディクトゥスとも呼ばれます(ここではベネディクトゥスと表記)。ベネディクトゥスは529年(530年とも)にローマの南にある標高500mの山、モンテ・カシノ(「モンテ」とはイタリア語で「山」)に修道院を建設しました。これがモンテ・カシノ修道院です。修道院は教会とは別物です。教会は、一般民衆が祈りを捧げ、聖職者から説教を聞く場所ですが、修道院は修道士たちが厳しい戒律のもと、祈り、働くという共同生活を行う場所です。ベネディクトゥスは、イエスの頃のキリスト教の姿を取り戻すためには厳しい戒律と質素な生活が必須だと考え、修道院に取り込みました。「祈り、働け」の精神のもとで修道士たちは共同生活を行い、「清貧・純潔・服従」の生活原則のもと、修道院長に従って生活するのが修道院です。539年頃には、修道院で遵守されるべき戒律をまとめました。これが後に「聖ベネディクトゥス戒律」と呼ばれ、修道院生活のモデルとなります。モンテ・カシノ修道院で修業を積んだ修道士らはベネディクト派と呼ばれ、キリスト教の布教に大きな役割を果たすようになりました。

現在のモンテ・カシノ修道院

big5

「中でも特に重要なのが、590年に教皇に就任したグレゴリウス1世(Gregorius I)です。グレゴリウス1世はベネディクト派の修道士出身ということもあり、597年から多くのベネディクト派修道士をゲルマン人への布教のために派遣しました。この結果、フランク王国が教皇の保護者となり、カトリックはヨーロッパ全域の宗教としての地位を確立することに成功したわけです。

さて、次にカトリック教会の組織と特徴を見ていきましょう。カトリック教会の組織は、教皇をトップとするピラミッド型組織です。ローマにトップである教皇がおり、各地の重要拠点には司教とか大司教と呼ばれる幹部が置かれて布教と管理を行い、各地の教会には司祭が民衆に布教を行う、という仕組みでした。特徴的なのは、司教や大司教の多くは皇帝や国王から領地を与えられ、封建領主でもあった、ということです。カトリック教会も封建社会の一部となっていたわけですね。司教や大司教が置かれた都市は「司教座都市」と呼ばれます。代表例はドイツのケルンですね。

そして、教会にとってたいへん重要だった収入源が十分の一税です。これは、主に農民が生産物の10%を教会に納める、というものでした。十分の一税は教会の特権として長期間にわって定着し、廃止されたのはなんと18世紀末、フランス革命の頃です。

最後に、封建制度研究について。ここまで説明してきた封建制度ですが、実は現代でもその詳細や実態の研究が続けられています。人間社会は様々です。現代日本を完璧かつ簡単に説明することは難しいのと同じで、中世ヨーロッパ社会も完璧且つ簡単に説明することは不可能です。なので、詳細についてはまだまだ不明点も多いので、興味がある人は是非研究してみてください。」

叙任権闘争

カノッサの屈辱

big5

「次のテーマは叙任権闘争です。叙任権とは「聖職者を叙任する権利」ですね。1073年、教皇に即位したグレゴリウス7世(Gregorius VII 1020~1085年 在位:1073~1085年 この年53歳)は、改革に乗り出しました。

グレゴリウス7世 制作者:不明 制作年:不明

big5

「当時、問題視されていたのは主に以下の2点でした。

①聖職位の売買(シモニア):聖職者を任命するのは皇帝や王。なので、聖職者の地位を得るために王や皇帝に賄賂を贈り、その返礼として聖職者に任命されるという、事実上の聖職位の売買が行われていること。

②聖職者の妻帯(ニコライスム):聖職者は封建領主でもある。なので、土地が手に入る。せっかく手に入れた土地は他人ではなく自分の子孫に相続させたいのが人情。なので、公然と結婚して子供を持つ聖職者が増えてきた。

クリュニー修道院など、厳しい環境で修業してきた聖職者から見れば、①や②の聖職者など、とんでもない破戒僧だ、みなされるのも当然ですね。グレゴリウス7世らは、これらの不逞聖職者らが増える原因は、聖職者叙任権を持っているのが、教皇ではなく国王や皇帝など世俗の権力者にあるからだ、と考えました。1075年、グレゴリウス7世は不逞聖職者らは処罰したり聖職者を辞めさせたりして処罰すると同時に、国王や皇帝の聖職者叙任権を否定しました。これに真向から対立したのが、ドイツ王(後に神聖ローマ皇帝)のハインリヒ4世(Heinrich IV 1050~1106年 この年25歳)です。」

カノッサの屈辱を描いた絵 ハインリヒ4世は真ん中で跪いている人物

big5

「ハインリヒ4世と一部の不逞聖職者らは、グレゴリウス7世の改革なんてとんでもない、ということで教皇・グレゴリウス7世を否認しようとしました。これに対し、グレゴリウス7世はハインリヒ4世と不逞聖職者らを破門。さらに、1年後にはドイツ王の位も廃位とする、と脅して対立しました。ここに、聖職者叙任権をめぐって教皇と皇帝が真っ向から対立したわけです。

ドイツの一部の諸侯は、これを機にハインリヒ4世を王座から引きずり降ろそうとしたため、ハインリヒ4世はピンチになり、教皇に謝罪しに行くことになりました。ハインリヒ4世はわずかな供回りだけを連れてイタリアに向かったのですが、同情した人々の一部はハインリヒ4世一行に加わっていきました。そのせいか、イタリアにいたグレゴリウス7世に上がった報告は、ハインリヒ4世が軍を率いて向かってきている、という話になっていたそうです。驚いたグレゴリウス7世は、信頼できるトスカナ女伯マティルダのカノッサ城に退避しました。1077年1月、ハインリヒ4世はカノッサに赴き、グレゴリウス7世と面会を求めましたが拒否されます。仕方なく、粗末な修道士服を着て門の前で三日三晩、反省を兼ねて立たされることとなり、ようやく破門を解いてもらいました。これが有名なカノッサの屈辱です。

ただ、カノッサの屈辱には続きがあります。この後ドイツに戻ったハインリヒ4世は、反強硬派の諸侯の支持を得て、今度は本当に軍を率いてローマを包囲。グレゴリウス7世を追い出して、対立教皇を擁立しました。つまり、カノッサの屈辱は教皇の一時的な勝利に過ぎなかったわけです。

聖職者叙任権闘争が終結するのは、第一回十字軍が終わった後、1122年のヴォルムス協約になります。」

大学入試 共通テスト 過去問

big5

「」

中世(前半) 目次へ戻る

この解説は、管理人の趣味で作成しております。解説が役に立ったと思っていただければ、下記広告をクリックしていただくと、さらなる発展の励みになります。

![]()

参考文献・Web site